ロウ画作品

「蝋画(ろうが)」は、ルーマニア出身の画家ビクトル・ブローネル(1903-1966)が、第二次大戦中の絵の具が不足していた時期、身近にある物で描画を試みる中から見出した「ロウソクデッサン」が元祖です。

その後雑誌「アトリエ」の1952年12月号誌上でこの技法が瀧口修造により紹介され、その記事を見た画家豊田一男が創意工夫を重ね、2年後の1954年に個展を開いた際「蝋画」と名付け、新しいジャンルとして発表したのが日本でのろう画の始まりです。

この「蝋画」という技法を、主宰者が誰でも簡単にできるようにアレンジして「ロウ画」と名付けました。

20年間で合同作品9シリーズ、66点の作品があります。

お知らせ

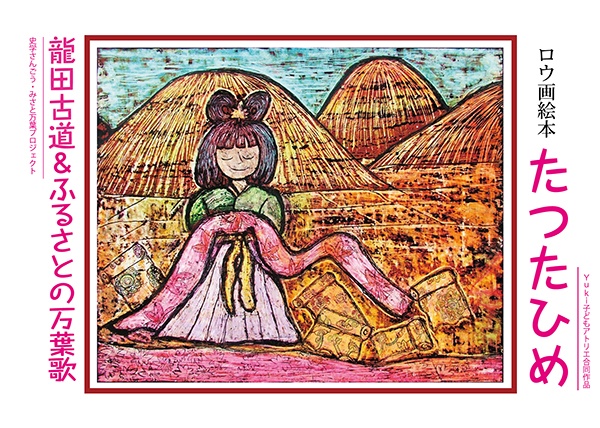

地域の子どもたちが「ロウ画」の技法で描いた絵が絵本になりました。

「たつたひめ・龍田古道&ふるさとの万葉歌」

ロウ画絵本/A5サイズ24ページ

価格 1,200円(税・送料込)

ロウ画作品

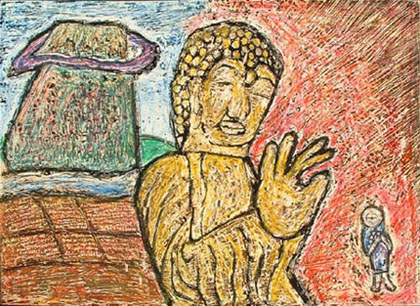

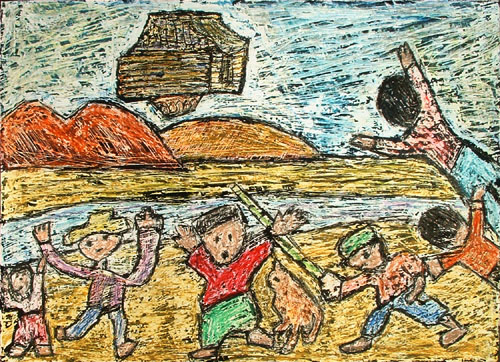

●飛びゆく倉

むかしむかし、信濃のくにに 命連というひとりのほうしがいました。 命連は まだおぼうさまとして みとめられていませんでしたので、 奈良の東大寺というおおきなお寺で おゆるしの式をしてもらいました。命連さまは おゆるしをもらっても くににはかえらず、奈良の 信貴山という山にこもって、 毘沙門天さまを おまつりし、 さらに しゅぎょうをつみました。

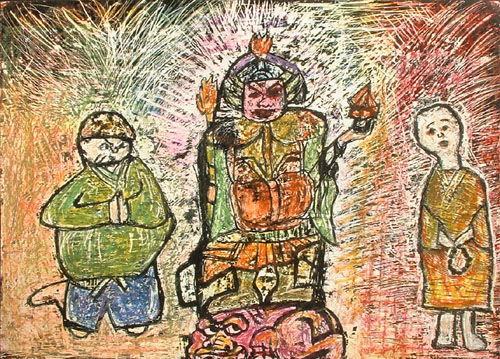

あるとき、ひとりのまずしい男が 命連さまのところへ おまいりにきました。そして 「わたしは、わるい心がけのせいで なにをしてもうまくいきません。 しかし きょうからは心をいれかえて いっしょうけんめいはたらきますので、 どうかわたしを 村いちばんの お金もちにしてください。」 と おねがいをしました。 そこで命連さまは、毘沙門天さまの おはなしをされました。

「毘沙門さまは よろい・かぶとで 身をかためた 軍神のおすがたを されています。それはいろいろな わるい心に おもいきって たちむか われるためです。あなたが心から 毘沙門さまを信じて、こまっている人 のために 一生けんめいはたらくなら、 わたしが毘沙門さまからいただいた 空鉢護法というお力で ねがいを ききとどけてあげましょう。」 と、説かれました。 「はい、わかりました。」

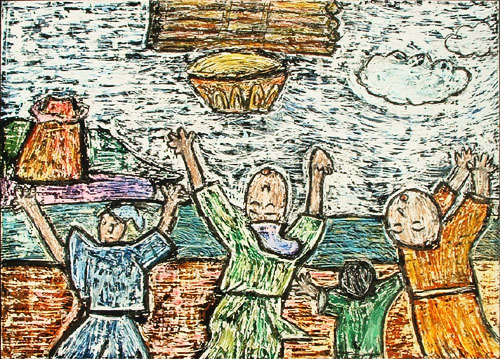

それから、男は 京都の山崎という里で、 おしえのとおりに 一生けんめい はたらきました。そして命連さまが 信貴山から 空鉢をとばされるたびに お供えをいれて返していました。 やがて、たくさんの金銀や田畑をもつ お金もちになり、人びとから 山崎長者とよばれるようになりました。 あるとしの秋のこと。 長者のいえでは、人びとがあつまり よいお米が たくさんとれた おいわいをしていました。

のどかなときを楽しんでいると とつぜん、たくさんのお米を いれたばかりの おおきな倉が ゆさゆさと、ゆれだしました。 「や、や。どうした、どうした。 こんなにおもい倉がゆれるとは どうしたことだ。」 ひどいゆれに、長者のいえの人も あつまっていた村の人たちも わけがわからず、おおさわぎです。 やがて ゆれている倉の戸があき、 ひとつの鉢がころがりでてきました。

長者は その鉢をみたとたん 「しまった。お供えがもったいなくて 倉に入れたまま わすれておった。」 といって あわてて鉢に やさいや お米をいれようとしました。しかし 鉢は するすると倉の下にはいって おもい倉をもちあげはじめたのです。 あまりのことに びっくりしている 人たちの あたまのうえをこえて、 倉は 空たかく うきあがりました。 そして ふわりふわりと 山のほうへ むかって とんでいきました。

ことしとれたばかりの 村の米を みうしなってはたいへんと、 人びとがいっせいにおいかけます。 「倉まて、倉まて。」 倉をのせた鉢は どんどんとんで、 川をくだり、野をこえ、山をこえ、 やがて倉は、こうようがうつくしい 信貴山へおりていきました。 そして 命連さまのおすまいのそばに どっかと どだいをすえました。 長者たちが やっとのことで 命連さまのもとをたずねていくと

「おまちしておりました。 あなたは毘沙門さまのおしえどおり よくはたらき りっぱな長者に なられました。それに わたくしが 鉢をとばせば、すぐにたくさんの お米や やさいをいれて、かえして くださった。ありがたいことです。」 と はなしはじめられました。 「もうしわけありません。わたしが 命連さまから うけたご恩をわすれて 鉢を 倉にしまっておったので、 おこっておられるのですね。」

と 長者が おそるおそるきくと 「これで わかりましたか。 あなたが 初めの心をわすれないで 一生けんめい はたらくなら 村は ますますさかえるでしょう。 とんできたこの倉は わたしが おあずかりして もっとよい倉が もてるようがんばりなさい。 中のお米は ここではいらないので すべて お返ししましょう。」 といわれるなり あの鉢をとりだして、 倉のまえへ なげられました。

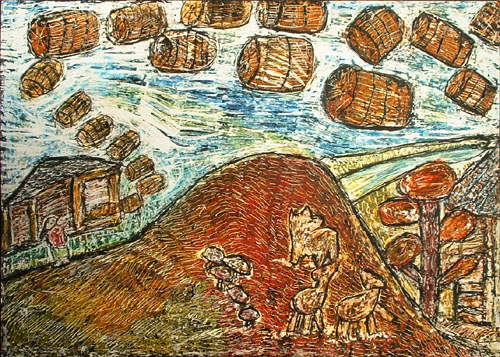

そして 一つの俵を 鉢の上にのせ じゅもんを となえはじめられました。 すると 倉の中からつぎつぎに米俵が でてきて、鉢をせんとうに まるで むらすずめがとびたつように 空にむかって とんでいきました。 山をこえ、野をこえ、川をのぼって すべての米俵が 山崎の長者の家に もどっていきました。 長者たちは 命連さまに ふかく おれいをいい 大よろこびで 家にかえっていきました。

●まほうのクローバー

ある王国に、マーリンという魔術師がいた。ある日、騎士たちを ひろばにあつめていった。「きょうから七日目の朝、ここから十二の丘をこえた みわくの森に 魔法のクローバーがはえるという。あらゆることに、たくさんのしあわせをよぶ クローバーだ。森のどこにはえるか わからないが、だれか、その魔法のクローバーを さがしに行ってくれぬか」騎士たちは、ふかいためいきをついた。 「この王国よりも ずっとひろい森のなかで、たった一本のクローバーをさがすなんて…」騎士たちは、ぞろぞろと かえって行った。ひとりの 白いマントの騎士、シドをのこして。シドは、森をめざして 馬をはしらせた。その森についたのは、二日目の夜だった。 クローバーがはえるまであと五日。

よく朝、シドは 大地の王子ノームをたずねた。「今日から五日目の朝、この森のどこに 魔法のクローバーが はえるか、ごぞんじありませんか」 「こんなに古く かわいた土では、はえやしない。もう五千年も、土を入れかえたことがないのだ」 「では、土を入れかえれば よいのですね」「そうだ。なにかあたらしいものを手にするにはあたらしいことを、 みずからがしなくてはならぬ」「どこで あたらしい土を見つけられますか」「カウルズという 十二本足の小さな牛たちの国がある。そこの土ならばそだつだろう」シドはお礼をいい、 馬にのってさがしに行った。カウルズたちの国は、ゆたかな 土のかおりが立ちこめていた。 シドは、土を ふくろにつめ、馬のせにくくりつけて もちかえった。そして、かたい土を ほりかえし、あたらしい土を しきつめた。あと四日である。

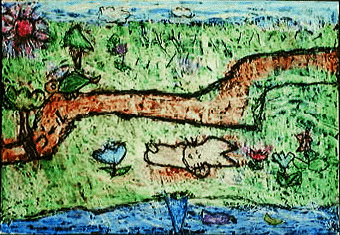

四日目の朝、シドは、みわくの森の湖に行った。 まわりには スイレンがさき、しずかだった。湖の女王が すがたを あらわした。「スイレンたちが おどろくでは ありませんか。スイレンが歌わないと 湖の水があふれるのです」「なぜスイレンが歌わないと あふれるのですか」「水の出口がないのです。湖からは 川も小川もながれでてなく、スイレンだけがたよりなのです」「では、わたしが小川をほりましょう。でも、魔法のクローバーをそだてるには、どのくらいの水がいるのか、おしえてくださいませんか」「たくさんいります。小川から水をひきなさい」シドは、剣を馬のせなかに さかさまにしばり、土をしいた所へ馬をはしらせた。馬がとおると、あとには 剣がえぐった みぞができ、そこへ湖の水がながれこんで 小川ができた。魔法のクローバーが めを出すまで、あと三日。

五日目の朝、木々の女王セコイアを たずねた。「もし、良い土と水があれば、魔法のクローバーをそだてるのに どれだけの日光がいりますか」「日かげと日ひなたが 半々になればよい。しかし、この森のどこに そんな所があるのか。ここは どこにいっても 日かげばかりだ」「もしよろしければ、わたしに 木々のかれ枝をすこしおとさせて いただけませんか」「すきにするとよい。この森は もう五千年も手入れを していないので、 かれ枝をおとすとよい日光が はいってくるだろう」シドは女王にお礼をいうと、土をしいたところにかえった。そして、木にのぼり、かれ枝を おとしていった。おわると ねころんで、木々のあいだにあらわれた よぞらを みあげた。星が うつくしくかがやいている。クローバーが めを出すまで、あと二日。

六日目、シドは、馬にのって、すべての石の母ストンが住む、きびしき岩山に たどりついた。「ストンさま。土、水、日光。このほかには、なにがあれば 魔法のクローバーはそだちますか」「その三つで クローバーはそだちます。しかし魔法のクローバーは、うんとよわいので 土の中に 小石があると うまくそだちません。はやくかえって、ひとつひとつ 小石を とりのぞいて あげなさい」「だいじなことを おしえてくださいました」シドは おれいをいうと、おおいそぎでもどった。そして、土をほりかえし、たくさんの こまかい小石をていねいに ひとつひとつ つまみだした。「もう少しで、これまでの下ごしらえを、すべて ムダにして しまうところだった。」さいごの夜、つみ上げられた たくさんの小石のよこで、シドはなかなかねつけなかった。

夜中、ずるがしこい魔女の モルガナがあられた。「あしたの朝、この森に 魔法のクローバーがめを出す。しかし、マーリンは おまえにウソをついたのだ。わたしが、 魔法のクローバーをつみとったものは、三日のうちに 死んでしまうように のろいを かけたからだ」「でたらめだ。わたしが 死んでも マーリンどのは、どんな とくがあるというのだ」「そのクローバーを つみとらなければ、マーリンが死んでしまうからだ。だから、だれかにそれを つませたくて、森におくりこんだのさ」「ではこんやのうちに城へかえり、マーリンどのをつれてこよう。あのお方に、つみとっていただけば、すべてうまくいくだろう」ウソをみぬかれた魔女は くらやみにきえた。「うまくいっていることに目をつけ、なにもしないで よこどりしようとしたのか…」

よく朝、シドは めを出すのを まちつづけた。するととつぜん、風がふき、運の神ウインドがきらきらと光る みどり色の雨を ふらせながら、ゆっくりと よこぎっていた。その雨は、まい年 王国に ふりそそぐもので、べたべたしていて、人々にきらわれていた。 しかし、この雨の しょう体こそ 魔法のクローバーの タネだった。タネは みわくの森じゅうに ふりそそいだ。そして、タネが しっかりとねづいたのは、シドが 土をしき、水をひき、日光をあて、小石をとりのぞいた、ほんの小さなところだけだった。ほかのところに しみこんだ タネたちは、すぐに かれてしまった。タネは、またたくまに めを出すと、かぞえきれないほどの 魔法のクローバーになった。

シドは、そらをみあげ りょう手をくみ、目をとじた。すると こえがきこえてきた。 「白き騎士、シドよ。わたしは、運の神、ウインドだ。いつも このきせつになると、こうして、国じゅうに 魔法のクローバーのタネをまいている。つまり、すべての人々に、なかよく しあわせを わけあたえているのだ。 おまえのもとで、めを出したのは、おまえがちゃんと 下ごしらえをして まっていたからだ。わたしは、いつもどおりのことを したまでだ。しあわせなどというものは、いつだって 手のとどくところにある。それを つかめない人は、ラクをして つかもうと しているからなのだ」そういいのこすと、ウインドは、また タネをふらせに、森を とおりすぎていった。 神のことばを かみしめた、シドは、魔法のクローバーをつみとって 森を あとにした。

「マーリンどの、これを ごらんください」王国に もどったシドは、両手いっぱいの魔法のクローバーを さしだした。 マーリンは、まんぞくそうに うなずいた。 「そなたは、くろうして 土をはこび、湖の女王に 手をかし、夜中じゅう 枝をおとし、小石をひろい、魔女に そそのかされても、じぶんを しんじつづけておったな。しあわせをつかむことができたのは そなたがみずから しあわせをまねこうと、下ごしらえをしたからだ。 わたしのしたことは、ただ そなたを森へと むかわせた ことだけなのだ」 シドは おれいをいうと、馬にまたがり たびにでた。そして、このものがたりを人々にはなし、しあわせを わけあたえつづけた。かれにとって このたびとは あらたな 下ごしらえの はじまりだったのだ。 おわり

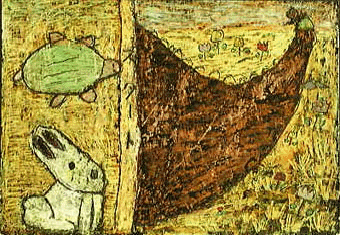

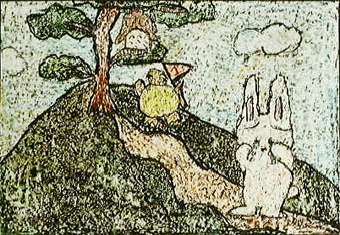

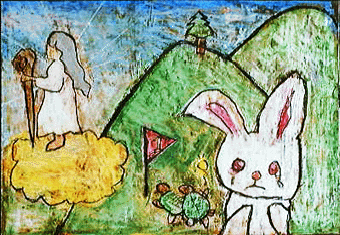

●うさぎとカメとふくろう

むかしむかし、わかやまけん由良のてらだというところに、 小さな山がありました。その山には、うさぎさんとカメさんと ふくろうさんが、なかよくくらしていました。 ある日のこと、 うさぎさんがカメさんにこういいました。「もしもしカメさん、 むかしむかしのず~とむかし、わたしのごせんぞさまが、 カメさんのごせんぞさまときょうそうしてまけた、 というはなしを、きいたことがありますか」

「ウンきいたとも。なんでもうさぎさんのごぜんぞさまが、とちゅうでひるねしたんだって…それでまけたというはなしだろう」「ええ、でもかんがえてみたら、ごぜんぞさまがひるねさえしなければ、きっと、かっていたにちがいないんです」「さあ、それはわからないよ」「そうおっしゃるなら、どうです、もういちど、わたしたちできょうそうしませんか」と、うさぎさんがいいだしたので、カメさんもかんがえて

(ピョンピョンはねるうさぎさんには、とてもかてるわけないんだ。といって、ごぜんぞさまがかっているのに、ボクがまけてはもしわけないな)と、ずいぶんなやんで、うまいほうほうをかんがえつきました。「いいよ、やってみよう。でも、きょうそうといえば、しんぱんがいるね。どちらがさきにつくか、ふくろうくんにたのんで、山の木の上でみていてもらおう」とカメさんかいうので、うさぎさんももちろんしょうちしました。

「よ~い、ドン」 うさぎさんはピョンピョン、 カメさんはノソノソ。 「さあ、ごぜんぞさまのめいよをばんかいするわ。カメさんにはぜったいまけないわよ。ひるねなんかするもんですか」 うさぎさんはひっしでピョンピョン。 カメさんはへいきなかおでノソノソ。 山のいっぽんまつの上では、どちらがさきにつくかふくろうさんが、大きな目でみていました。

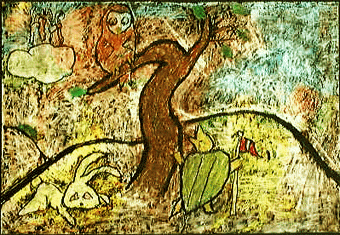

あれあれ、さきにみえたのは、なんとカメさんです。うさぎさんはだいぶおくれて、ハアハアとさかをのぼってきました。 するとふくろうさんが、 「ざんねんだけど、うさぎさんのまけだよ」 とこえをかけました。 「ええっ、あんなにはやくかけてきたのに、もうカメさんがついてるなんて…」 うさぎさんは、くやしくて「エ~ン、エ~ン」となきだしました。

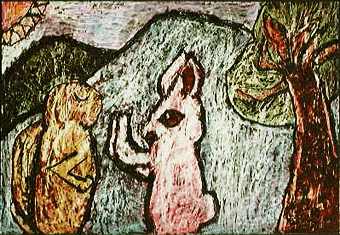

(でもふしぎだわ。あんなにノロノロしているのカメさんにまけるなんて)うさぎさんは、どうしてもしんじられないので、「カメさん、おねがいですから、もういちどきょうそうをしてくれませんか」とたのむと、カメさんは、あっさりしょうちしました。「よ~い」ドン」で、うさぎさんはピョンピョン。 カメさんはノソノソ。「こんどこそまけるもんですか」

うさぎさんは、こんども、せいいっぱいがんばって、もうすこしで、いっぽんまつだというところまできました。あれれ~カメさんが、すずしいかおをしてとうちゃくしています。ふくろうさんが、「カメさんの、かち~」と、ゆうしょうせんげんをしました。うさぎさんは、くやしくて「エ~ン、エ~ン」と、またなきました。

するとそのとき、そらの上からくもがおりてきて、かみさまがあらわれました。かみさまは、きびしいこえで、 「これ、ずるいカメよ。それにもういっぴきのカメもでてきなさい」といわれました。するとどうでしょう、そっくりなカメがノソノソとでてきました。びっくりしているうさぎさんに、「このカメは、まけるのがわかっていたので、もういっぴきのカメにたのんで、この木のちかくにかくれてもらい、

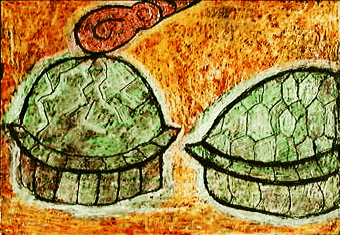

さも、じぶんがいっしょうけんめいかけてきたようにみせかけたのじゃ。そうであろうが」カメさんたちは、すっかりおそれいり、こうらのなかにくびをひっこめてしまいました。 かみさまは、 「このおうちゃくものめ」 といって、2ひきのカメのせなかを、ピシリ、ピシリとうちすえました。すると、カメさんのせなかのこうらに、ひびがはいり、6かくや8かくのもようになりました。

それから、かみさまは、しんぱんをしたふくろうにおせっきょうです。 「これふくろうよ。おまえのまあるいめは、いったいなんのためについているのだ。ただしいことがみえないようなめだまなら、もうひるまはいらないだろう。よるだけみえるめだまに、とりかえてやろう」 といって、ふくろうさんのめだまを、よるしかみえないのと、とりかえてしまいました。だから、ふくろうさんは、いまでもひるまはめがみえないのです。

さいごに、かみさまは、ず~とないているうさぎさんにいいました。 「これからも、しょうじきにくらしなさい。わたしは、いつでもみているからな」 といって、あっというまに、くもにのって、そらたかくもどっていかれました。うさぎさんは、あんまりなきすぎたんで、めがまっかになってしまいました。かみさまに、なおしてもらうのをわすれたうさぎさんのめは、それからもず~とあかいということです。 おわり

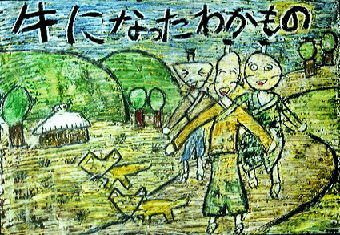

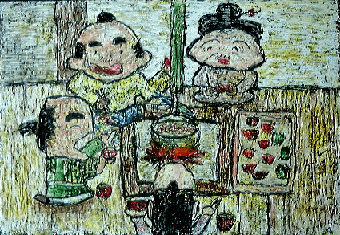

●牛になったわかもの

むかしむかし、京都の丹後というところに、三人の若者が いました。あるとき、お伊勢まいりをしようということに なって旅に出ました。 ある山の中で、日が暮れてしまった ので、野宿でもしようかと、話をしながら歩いていくと むこうの方に、一軒の家のあかりが見えました。その家には おばあさんがひとりすんでいました。

おばあさんは「こんな粗末なところでよければ、 一晩とまってゆくがええ」といいながら、気持ち良く三人を 迎えいれてくれました。何もないが、今晩はどれ、餅でもやいてやろうかね。あしたの朝は、うまいものを たんとつくってやるだ」といろりの火で、もちをひとつずつ やいてくれました。 三人の若者は、とてもおなかがすいたので、もっと食べたかったのですが、我慢してねむりました。

夜中のことです。三人の中で、いちばん太っている若者が あまりにもはらがへってねむられず、めをさましました。 すると、なにやら声がするのでそっとおきてみると おばあさんがかみをきって、ブウっと、いきをふきかけています。 それがたくさんのこびとになってワイワイ、ガヤガヤ…。 はてなとおもってみていると、たくさんのこびとたちが、 畑へでてそばの種をまきました。

そうすると、みるみるまに花がついて、実がみのって小人たちが、 せっせと刈り取って臼にかけて粉にしました。そうして、おばあさんは 夜明けまでかかって、おいしそうなそばをつくりあげました。 ずっと見ていた若者は、「わしは食わんでおこう。」と思って、 寝たふりをしました。 朝になって、おばあさんは、「そばをた~んと打ったので、 腹いっぱい食べたらいいだ。」と、夕べのそばをだしてきました。

夕べのことを見ていた若者は、食べたようにみせかけて、 食べませんでしたが、ほかの二人は「うまい、うまい。」と いって、五杯も食べてしまいました。 そうしたら、おなかが急に大きくなって、すぐには旅に出れなく なってしまいました。 「くった、くった。ちょっと寝よう、寝よう」といって、 二人はすぐにまた寝てしまいました。

そばを食べなかった若者も、寝たふりをしていると、 おばあさんが、綱を持って入って来ました。 「どれ、どれ、おとなしくしろや。 これだけりっぱなら、高く売れるわい。」 といって、そばを食べた二人を綱でくくりました。 みると、二人は大きな牛にかわっていました。 牛にならなかった若者におばあさんは言いました。

「おまえは、夕べのことを見ておったな。」 若者は、「何も知らん。」というと、 「今見たことは、ぜったいしゃべるな。」といって 逃がしてくれました。 それから…「ごはんを食べてすぐに寝ると、うしになる。」 ということです。 おわり

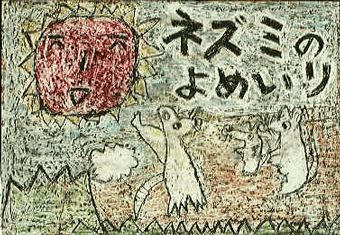

●ねずみのよめいり

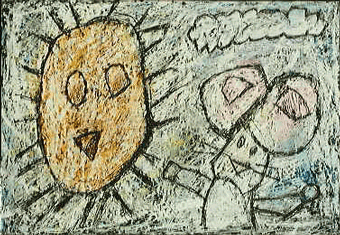

むかしむかし、あるところにかしこいネズミさんがすんでいました。 ネズミさんには、目に入れても痛くないくらいかわいいむすめさんが いました。「せかいでいちばんえらいひとのところへ、よめにやりた いんだが…」といって、おむこさんをさがしていました。それを聞い た、となりのネズミさんが「せかいでいちばんえらいひとといったら それは、まあお日さまですな」というので、おとうさんネズミは、お 日さまのところへでかけていきました。

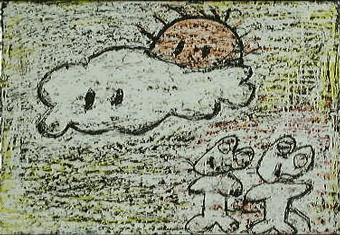

「せかいでいちばんえらいお日さま、どうかうちのむすめを、 よめにもらってください」と、たのみました。そしたら、おひさまは、 「いやいや、わたしはそんなにえらくない。雲さんのほう がもっとえらいぞ。雲さんは、わたしをつつんで、まぶしいひか りをくらくしてしまうしな。とても雲さんにはかなわないよ」と いわれました。 そこで、おとうさんネズミは、雲さんのところへいきました。

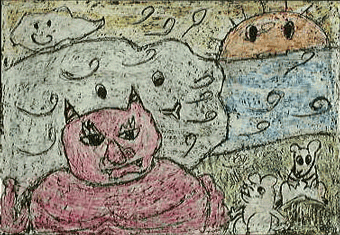

「せかいでいちばんえらい雲さん、どうかうちのむすめを、 よめにもらってください。と、たのみました。 そしたら、 雲さんは、「いやいや、風さんのほうがもっとえらいぞ。 風さんはつよい風で、わたしをふきとばしてしまうし、さむい 風ふかして、きものをきせたり、あったかい風をふかしては、 うわぎをぬがすし、ほんとうにえらいものだ」 といわれました。 そこで、おとうさんネズミは、つぎに風さんのところへ いきました。

「せかいでいちばんえらい風さん、どうかうちのむすめを、 よめにもらってくれませんか」というと、風さんは 「わたしより、もっとえらいひとがいる。それは壁さんです。 壁さんにもらってもらいなさい」と、いいました。 「壁さんがどうしてえらいんですか」と、おとうさんネズミがきくと、 「壁さんがたちはだかると、わたしがふいてもとめられたり、びくとも しないので、わたしよりえらいのです。

そういわれたので、おとうさんネズミは、こんどは、 壁さんのところへいきました。 「どうでしょう、壁さんがせかいでいちばんえらいと ききましたので、うちのむすめをよめにもらってくれませんか」 とたのむと、壁さんは、 「わたしより、もっとえらいひとがいます。そのひとに、 もらってもらえばどうですか」と、いわれました。 「壁さんよりえらいひとって、だれですか」ときくと、

おわり

●イソップ物語